和食・洋食のテーブルマナー勉強会を実施しました

クラカグループでは、社内接待やお客様との会食シーンで失礼のないよう、和食と洋食のテーブルマナー勉強会を実施しました。和食では所作や配膳の基本を学び、洋食ではカトラリーの使い方やフランス料理のフルコースの流れについても理解を深めました。

今回の講師は和食・洋食ともに倉敷国際ホテル常務取締役・総支配人の藤井徹海様にお務めいただきました。

和食講座

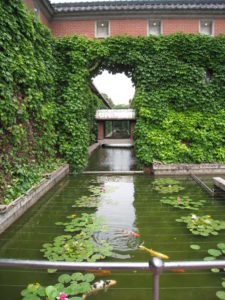

和食講座は、倉敷美観地区にある1744年に建てられた商家を利用した「旅館鶴形」で行われました。講座を受けた大広間や館内には棟方志功の書が飾られており、伝統と芸術が調和した空間で、特別なひとときを過ごすことができました。

和食には、料理だけでなく、空間や器、振る舞いを含めて楽しむ文化があります。たとえば玄関では上着を脱いでから入るのが基本で、下足番がいれば靴を自分で揃えず「ありがとう」と声をかけて上がるのが丁寧とされています。

席に着いたあとは、動作をゆっくり行うことが大切です。特に女性は、背もたれにもたれず姿勢を整えて座ると、美しく上品に見えるといわれています。

料理については、お食事に至るまでの一品一品がすべて酒の肴とされており、ゆっくりと味わいながら楽しむ流れがあります。刺身の盛り付けや器選びには「陰陽」の考え方が生かされており、皿は引きずらず、持ち上げて扱うことが礼儀です。

お箸の扱いにも細やかな所作があります。膝の上で袋からお箸を出し、箸先を短く使うと上品な印象になります。また、食べる分だけを一口大に整えて口に運び、お吸い物は温かいうちに蓋を開けます。食べ終わったら、蓋を裏返さず元の向きに戻すことが大切です。

魚料理では、身をひっくり返さず、骨を丁寧に外しながらいただくのが基本とされています。こうした所作の一つひとつに、食材や調理への敬意が表れています。

最後に印象的だったのは、見送りをしてくれる店では角を曲がる前に軽く会釈し、「おいしかったです」と一言添えると、より丁寧な挨拶になるという点でした。

このような所作の数々は、相手や料理への思いやりから生まれたものです。和食の背景を知り、その心に触れることで、食事の時間はより豊かで味わい深いものになることを実感しました。

洋食講座

一方、洋食講座は美観地区のすぐ近くにある「倉敷国際ホテル」で開かれました。このホテルは、建築家・浦辺鎮太郎が倉敷の風土に調和するよう、和と洋の融合を意識して設計したものです。

洋食では、前菜からスープ、魚料理、肉料理、デザートまでが明確な順序で構成されており、全体でひとつの物語を描くように展開していくのが特徴です。この流れを理解するうえで基本となるのが、カトラリーの配置とその使い方です。

お皿の左右に並ぶナイフとフォークは、外側から内側へと順に使っていきます。デザートやバター用のカトラリーは、プレートの上部に置かれているものを使用します。そして、ナイフの刃を人に向けるのは失礼にあたるため、必ず内側に向けて置くのがマナーです。

ナフキンは、最初の料理が運ばれる直前、あるいはホストがナフキンを広げたタイミングで、自分も二つ折りにして膝に置きます。席を離れるときは、ナフキンを乱雑にテーブルへ置かないように注意しましょう。丁寧にたたまず、軽くまとめて椅子の上に置くのが一般的です。

フランス料理の流れについては、アミューズ(小前菜)に始まり、オードブル(前菜)、スープ、ポワソン(魚料理)、アントレ(第一の肉料理)、ソルベ、ロティ(主菜となる肉料理)、デセール(デザート)、パン、そしてカフェという構成が一般的であることを学びました。

パンは、手で一口大にちぎり、少量のバターをのせていただくのが基本です。他人の料理に興味を持っても、取り分けや交換は避け、各自が自分の料理を丁寧に味わうのが洋食の作法とされています。

和食・洋食のマナーの共通点

食事のマナーには、単なるルールを超えた「食を楽しむための心のあり方」が表れています。日本の和食と欧米の洋食には、文化の違いから生まれた独自の所作がありますが、根底には共通する考え方も多く見られます。

共通しているのは、「周囲と気持ちよく食事をするための配慮」です。着席や退席は左側から行い、姿勢を整えて音を立てず、口に食べ物があるときは話さない──こうした基本的な所作は、和食・洋食を問わず共通しています。

加えて、スマートフォンに触れない、落としたカトラリーを自分で拾わないといった点も、場の雰囲気を乱さないための大切なマナーです。形式よりも、周囲への思いやりが行動に表れることが何より大切といえます。

会話では、口に物が入っていないときに話すことを心がけ、政治や宗教などの話題は避けるのが無難です。店の人を呼ぶ際には、声を上げずに目線や静かな合図で伝えると上品です。

そして最後に、店の人に丁寧に接し、感謝の気持ちを込めて食事を終えること──それが、どの文化にも共通する「食を楽しむための心のマナー」なのだと感じます。

マナーは、堅苦しい決まりごとではなく、相手を思いやるための「共通言語」といえます。完璧である必要はありませんが、基本を理解しておくことで会食の場はさらに心地よいものとなり、お客様との関係をより深めることができる――そのことを、今回の勉強会を通じて改めて実感しました。

今後もクラカグループでは、実務に役立つ学びを通じて教養を深め、皆さまにより一層心地よくお過ごしいただけるよう努めてまいります。