野菜価格高騰の現状と国産野菜の安定供給に向けて

クラカグループ倉敷青果株式会社カット野菜部部長寺田が出席した野菜流通カット協議会と農林水産省による意見交換会に関する記事が、2025(令和7)年1月30日付の『日本農業新聞』に掲載されました。

画像クリックで記事拡大

画像クリックで記事拡大

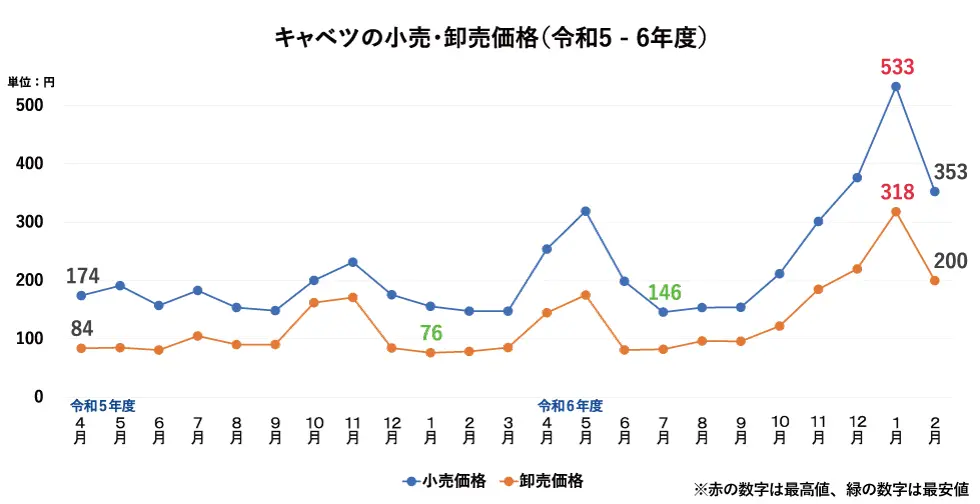

キャベツを中心とする主要野菜の価格が高騰しています。

特に秋冬キャベツは、出荷量が例年より大幅に減少し、卸売価格が急騰しています。レタスや白菜など他の葉物野菜も同様の傾向を示しており、飲食業界や当社を含む加工野菜業界に深刻な影響を与えています。

2024年の春から夏にかけて豪雨や猛暑、台風被害により主要な産地で生育不良や収穫量の減少が発生。この暑さは秋まで続き、秋冬キャベツの栽培スケジュールにも大きな支障をきたすこととなりました。

その結果、秋冬キャベツの出荷量は例年より大幅に減少し、産地リレーが円滑に機能しない状況に陥っています。産地訪問時や来社された生産者、取引先の方々も、地域を問わず口をそろえて昨年の夏の異常気象による影響について言及していました。

※独立行政法人農畜産業振興機構「野菜小売価格動向調査」の資料をもとにグラフを作成

※独立行政法人農畜産業振興機構「野菜小売価格動向調査」の資料をもとにグラフを作成

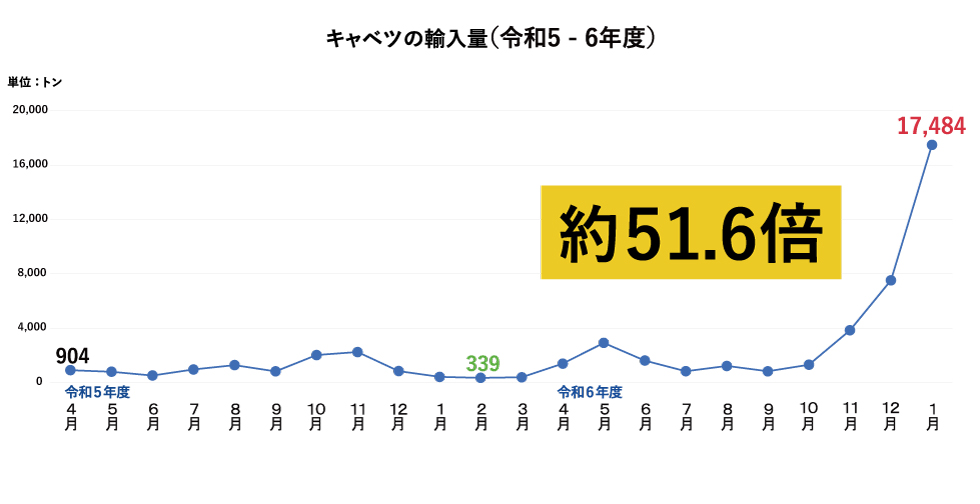

キャベツの価格が高騰した結果、1袋100円前後で購入できるカット野菜への需要が急増しました。

加工野菜業者は通常、生産地から「定時・定量・定品質・定価格」のいわゆる「4定」で契約仕入れを行っていますが、需要の増加により必要量の野菜の確保が困難になり、輸入を含め、調達先の多様化を図らざるを得なくなっています。

農畜産業振興機構「ベジ探」の資料をもとにグラフを作成、原資料:財務省「貿易統計」

農畜産業振興機構「ベジ探」の資料をもとにグラフを作成、原資料:財務省「貿易統計」

こうした動きが重なり、2018年キャベツ高騰事例と同様、契約産地の不足分を市場調達で補うことで相場を押し上げる悪循環が発生しています。

加えて、消費者がキャベツの代わりに他の野菜を購入するようになったことから、本来は不作でない野菜までもが品薄状態となり、野菜全体の値上がりへと波及しました。

価格の変動が少なく「物価の優等生」と言われているカット野菜ですが、従来の「100円の壁」維持が限界に達しており、商品価格への転嫁は避けられない状況となっています。

しかし小売業界や外食産業では競争激化により固定価格維持の要求が根強く、原材料費の高騰分を企業努力のみで補填することは極めて困難です。

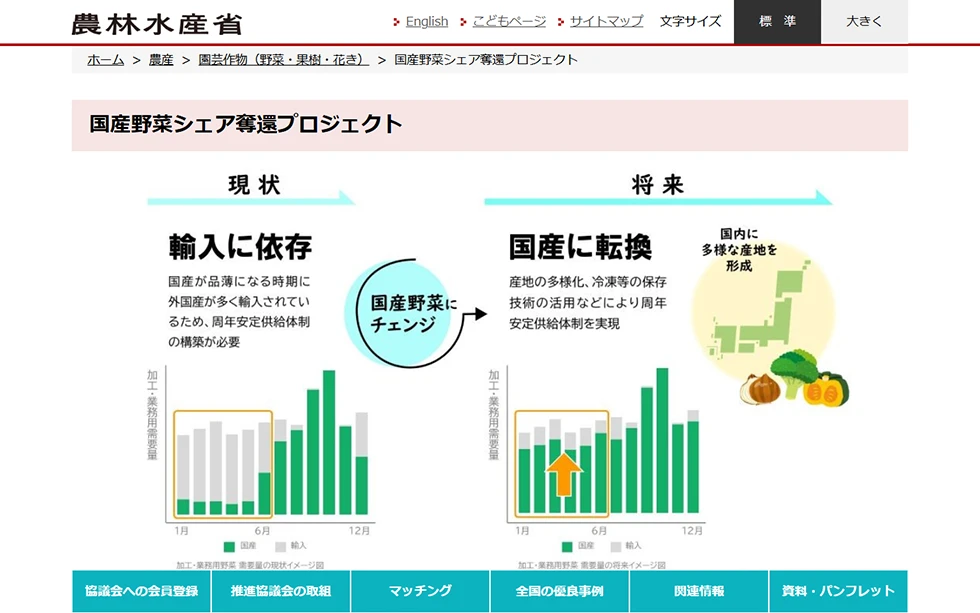

また、2024年に農林水産省が設置した「国産野菜シェア奪還プロジェクト」にも大きな打撃を与えることが予想されます。

本プロジェクトには当社も参画しており、食料安全保障の観点から、加工・業務用を中心とした国産野菜の新たなサプライチェーン構築を通じて、国産野菜の生産・供給の安定化を図り、輸入依存からの脱却と国産野菜のシェア拡大を目指しています。

しかし生産コストの増加や度重なる天候不良により、国産野菜の安定供給が困難となり、価格競争力が低下しています。その結果、輸入野菜との価格差が拡大し、プロジェクトの進捗に遅延が生じる懸念が高まっています。

国産野菜シェア奪還プロジェクト

国産野菜シェア奪還プロジェクト

こうした状況の中で、昨年12月に野菜流通カット協議会と農林水産省による意見交換会が開かれました。

会議では、加工・業務用野菜の価格の決め方が大きな問題として議論され、カット野菜業者は卸売価格と連動した価格変動を小売に求めるなど、価格交渉の柔軟性を求める動きが出ています。

気候変動リスクが高まる中、原料高騰時には柔軟に見直し、生産者と消費者双方の利益を考慮しながら、臨機応変に価格交渉ができる仕組みづくりを急ぐべきだと訴えています。

農林水産省は、適切な価格設定のための法案を次期国会に提出する方針を示しました。しかしカット野菜は「100円前後」という価格イメージが定着しているため、価格変動について消費者に広く理解してもらうことが課題となります。

野菜価格高騰は気候変動や農業人口減少など構造的問題に起因しており、加工野菜業界は原料調達からビジネスモデルまで変革を迫られています。

短期的には厳しい状況が続くものの、この危機を契機に持続可能なサプライチェーン構築や、消費者との新たな価値共有が重要です。

クラカグループは、今後も環境の変化に迅速に対応し、「安全・安心」な食の安定供給に努めてまいります。

その他の「日本農業新聞」への掲載に関するトピックスはこちら