日本一の梅の産地、JA紀南(JAわかやま)の皆様がご来社されました

2025年(令和7)3月6日(木)、日本一の梅の産地、JA紀南(JAわかやま)と和歌山県農業協同組合連合会の皆様がご来社、商談および意見交換を行いました。

JA紀南管内では梅酒用に最適な「古城梅(ごじろうめ)」や「織姫梅(おりひめうめ)」をはじめとした小梅が栽培されています。中でも和歌山を代表する梅「南高梅(なんこううめ)」は「梅の王様」とも称され、最高級品種として全国に知られています。

今年の梅は、南高梅、古城、小梅のいずれも昨年を上回る着蕾が確認されました。開花は2月下旬~3月上旬に始まり、その後満開期を迎えますが、これは前年・平年比で大幅に遅く、過去10年間で最も遅い開花となりました。この開花の遅れは、昨年11月下旬からの低温に加え、今年1月に何度も到来した強い寒波による気温低下が主な原因です。

開花前の適度な寒さは「休眠打破」と呼ばれるプロセスを促し、木がより多くの養分を成長に使用することで、豊作につながる可能性が高まります。歴史的な観察からも、開花が遅れた年は天候条件が果実の発育に好影響を与えることが多いとされています。

また、開花の遅れは気温の上昇期と重なることが多く、ミツバチなどの受粉者の活動が活発になる時期と一致します。これにより受粉が促進され、果実の形成が順調に進むことが期待されます。

昨年度の紀州産の梅は過去に類を見ない歴史的不作の年となりました。

南高梅は自家受粉しない品種なので、受粉に必要なミツバチの活動も影響を受け、めしべが発達していない不完全花が増加し、着果率が低下しました。

次に3月には広範囲に降った雹が梅の実を傷つけ、品質面で大きな被害を受けました。さらに、暖冬により越冬した害虫(特にカメムシ)が増加し、梅の実に被害を与えたことも影響しています。

これらの要因が重なり、2024年の梅の収穫量は前年に比べて半減し、価格の高騰を招きました。

今年度は開花始めから満開期までの気温は高く推移しましたが、以降の天候は不安定な状況が続いており、ミツバチの活動への影響が懸念されています。

作柄については現時点で具体的な予測は困難ですが、生産者の皆様は二年連続の不作は許されないと意気込んでおり、平年を上回る出荷量を目指しています。

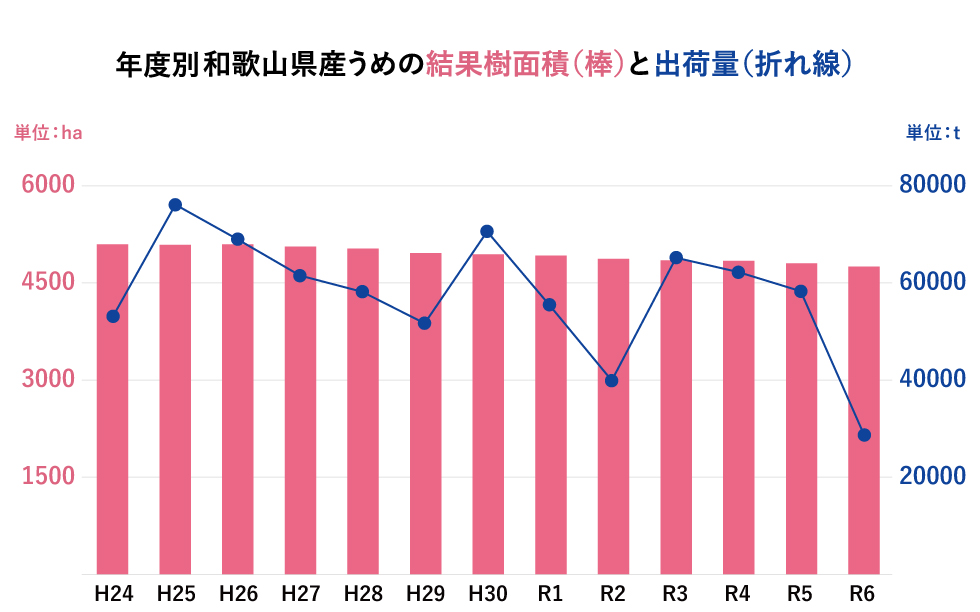

※農林水産省近畿農政局の資料をもとに作成。結果樹面積とは、その年(年度)の収穫を目的として管理されている果樹園の面積。

※農林水産省近畿農政局の資料をもとに作成。結果樹面積とは、その年(年度)の収穫を目的として管理されている果樹園の面積。

続いて、クラカグループ倉敷青果株式会社蔬菜部の箕浦部長、鄭課長から近隣の取引先の取り扱いについての説明がありました。

量販店や加工業者からは2月上旬からJA紀南産の梅への問い合わせが増えており、品質の高さと信頼に裏付けられた人気の高さがうかがえます。

近年、健康志向や飲みやすさなどを背景に、若年層を中心に梅酒への関心が高まっており、市場の拡大が続いています。

最近では、若い世代の間で梅酒を自家製する人が増えており、量販店では青梅の特売が減少傾向にあります。当社近隣の量販店では、JA紀南産の高品質な梅を保存瓶や氷砂糖とともに目立つ場所に陳列し、販売に力を入れています。

5月の連休が明ける頃には、いよいよJA紀南の梅シーズンが「織姫梅」を皮切りにスタートします。当社へは全国に先駆けて出荷をしていただいており、織姫梅の状況から他の品種の今季の見通しも把握できます。

梅の販売期間は短く、まさに短期決戦となります。長年にわたる信頼関係を基盤に緊密に連携し、需給動向を的確に見極めながら、JA紀南産梅の価値を最大限に引き出した販売に努めます。そして、最高品質の梅を消費者の皆様にお届けできるよう、全力を尽くして取り組んでまいります。

南高梅について

南高梅は和歌山県を代表する最高級ブランドの梅で、日本国内の梅生産量の約6割を占める品種です。

南高梅の起源は、高田貞楠氏が果樹園で発見した大玉で高品質な梅を「高田梅」と名付け、栽培を始めたことに遡ります。

1950年(昭和25年)に「梅優良母樹選定委員会」が発足し、翌年から5年間、和歌山県立南部高校の教諭と生徒が優良な37品種の調査選定に協力しました。選定の結果、「高田梅」が最優秀品種に選ばれました。

そして、南部高校(通称「南高」)の名を広めたいとの願いから「南高梅」と命名され、現在では和歌山県を代表する最高級ブランド梅となりました。

南高梅の特徴

果実の大きさと品質

南高梅の果実は、一般的に非常に大きく、平均で22gから35g程度の重さがあります。他の梅の品種に比べて果肉が厚く柔らかく、皮が薄いうえに種が小さいため、梅干しや梅酒への加工に特に向いています。特に、収穫時期には大粒のものが多く選別され、消費者から好まれる傾向があります。

色と香り

未熟な状態では緑色をしていますが、完熟に近づくと果実全体が黄色みを帯びてきます。日光に当たった部分は鮮やかな紅色に変化し、熟成が進むほど色合いは濃くなります。香りは非常にフルーティーで、甘い香りと爽やかな酸味が調和しており、他の梅の品種と比べても香り立ちが際立ち、完熟時には南高梅特有の豊かな芳香を放ちます。

栽培条件と収穫

南高梅の栽培には、黒潮の影響を受ける和歌山県南部の温暖な気候が適しています。長い日照時間と豊富な降水量が、高品質な梅の生育を促します。栽培環境としては、日当たりと風通しの良い土壌が適しており、日本の気候によく適応した品種として知られています。完熟してくると自然落下するため、樹木の下にネットを張って収穫します。